当统计数据遭遇现实:四月物价的冰与火之歌

CPI的微弱喘息:真的是消费回暖的信号?

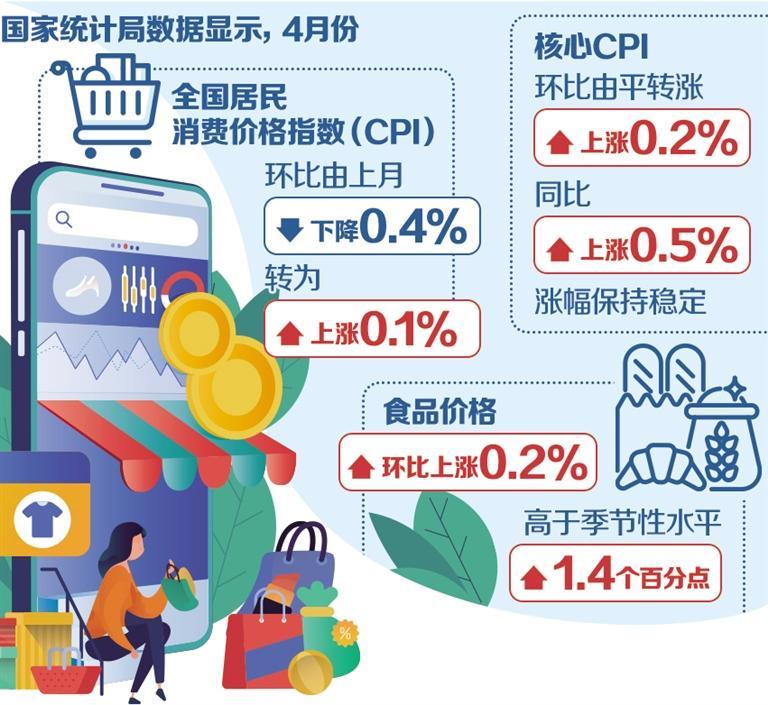

国家统计局的报告,就像一份精心烹制的菜谱,数字罗列,试图描绘四月份中国物价的图景。CPI环比上涨0.1%,看似微弱的反弹,却被解读为消费回暖的信号。真的是这样吗?

别忘了,这0.1%的背后,食品价格贡献了不少力量。牛肉、海水鱼、鲜果、薯类,这些“季节性”上涨的商品,真的能代表整体消费趋势吗?进口量减少导致的牛肉价格上涨,更像是供给侧的被动抬升,而非需求侧的主动拉动。而鲜菜和猪肉价格的下降,幅度“小于季节性”,难道不是另一种形式的涨价?

出行服务价格的回升,或许能反映一部分假日经济的活力。但金饰品价格因国际金价波动而上涨,这种“避险”需求,又能说明什么?恐怕更多的是对经济前景的不确定性。

与其欢呼雀跃,不如冷静思考。这0.1%的增长,更像是在通缩边缘的一次试探,一次脆弱的喘息。它离真正的“消费回暖”,恐怕还有很长的路要走。我们需要警惕的是,这种微弱的增长,是否只是昙花一现,是否能持续下去?

更重要的是,我们要看到数据背后的结构性问题。哪些行业的消费真正复苏?哪些群体受益?哪些群体仍然面临困境?如果只关注总体数字,而忽视了差异化的现实,那我们将永远无法找到解决问题的真正钥匙。

PPI的阴影:国际输入性影响究竟有多大?

大宗商品下跌的镰刀:谁在收割中国制造业?

如果说CPI的微弱上涨还带着一丝希望,那么PPI的数据则像一盆冷水,彻底浇灭了乐观情绪。环比下降0.4%,同比下降2.7%,降幅还在扩大。国家统计局将原因归咎于“国际贸易环境变化”和“国际大宗商品价格迅速下行”,这真的是全部真相吗?

“国际输入性影响”,这五个字背后,隐藏着复杂的国际博弈和产业链重塑。美国滥施关税,国际原油、铁矿石等大宗商品价格下跌,这些无疑会对国内PPI造成冲击。但是,我们是否也应该反思,过度依赖外部市场,是否让我们在国际竞争中处于被动地位?

更令人担忧的是,这种“输入性影响”并非均匀地作用于所有行业。汽车制造业、计算机通信等出口行业价格下降,这意味着中国制造业正在面临严峻的挑战。大宗商品价格下跌,固然降低了生产成本,但也压缩了利润空间。谁在享受廉价原材料的红利?谁又在承受产品价格下跌的痛苦?

煤炭和电力价格的季节性下降,看似是正常的市场调节,但背后也反映出能源结构的转型。新能源发电的崛起,对传统能源行业造成了冲击,这既是机遇,也是挑战。我们能否抓住机遇,实现能源结构的优化升级?又该如何应对传统能源行业的转型阵痛?

将所有问题都归咎于外部因素,是一种简单的归因方式,也可能是一种逃避责任的借口。我们需要更深入地分析,PPI下降的真正原因,以及我们应该如何应对这种挑战。否则,大宗商品下跌的镰刀,最终将会收割中国制造业的未来。

政策的迷雾:以旧换新真的能拯救物价?

提振内需的虚与实:消费升级还是消费降级?

面对低迷的物价,政策制定者们祭出了“以旧换新”这张牌。东方金诚的报告指出,这项政策对物价有一定的支撑作用,尤其在家电等领域表现明显。但是,我们真的能指望“以旧换新”来拯救整体物价水平吗?

且不说“以旧换新”的补贴力度是否足够,能否真正刺激消费者的购买欲望,单就其适用范围而言,就存在很大的局限性。这项政策主要针对汽车、家电等耐用消费品,而这些商品的消费频率相对较低。对于食品、服装等日常消费品,以及医疗、教育等服务性消费,其作用微乎其微。

更重要的是,我们需要区分“消费升级”和“消费降级”。“以旧换新”在一定程度上可以促进消费升级,鼓励消费者购买更高品质、更环保的产品。但是,如果消费者仅仅是为了获得补贴而进行消费,那么这种消费的可持续性就值得怀疑。

在经济下行压力下,许多消费者面临收入下降、失业风险等问题。在这种情况下,他们更倾向于选择价格更低的商品,或者减少不必要的消费。这种“消费降级”的趋势,是“以旧换新”政策难以逆转的。更何况,地方政府的财政状况也参差不齐,是否有足够的资金来支持“以旧换新”政策,也是一个未知数。

“以旧换新”或许能带来短期的刺激效果,但它并不能解决长期存在的结构性问题。我们需要更全面、更深入的政策组合,才能真正提振内需,推动物价水平合理回升。否则,我们只能在政策的迷雾中徘徊,找不到真正的出路。

高技术产业的幻象:新质生产力能否力挽狂澜?

技术进步的代价:传统产业的阵痛与转型

统计局的报告中,高技术产业无疑是一抹亮色。智能制造、高端装备制造等产业发展带动相关行业价格上涨,可穿戴智能设备、飞机、服务器等产品价格纷纷上扬。新质生产力的概念被反复提及,似乎预示着中国经济即将迎来一场技术革命。但是,我们是否应该警惕这种“高技术产业的幻象”?

诚然,技术进步是推动经济发展的关键动力。但是,我们不能忽视技术进步的代价。高技术产业的崛起,必然会对传统产业造成冲击。那些无法适应技术变革的企业,将会被市场淘汰。那些不具备高技术技能的劳动者,将会面临失业的风险。

更重要的是,我们需要警惕“技术泡沫”。一些企业为了迎合政策导向,盲目投资高技术产业,导致产能过剩、资源浪费。一些地方政府为了追求政绩,过度依赖高技术产业,忽视了传统产业的转型升级。这种“技术泡沫”,最终将会破裂,给经济带来巨大的损失。

新质生产力固然重要,但它不是万能的。我们需要平衡高技术产业和传统产业的发展,避免过度依赖单一产业。我们需要关注技术进步的社会影响,确保所有劳动者都能分享技术进步的红利。否则,新质生产力就可能成为一场“赢者通吃”的游戏,加剧社会不平等。

与其沉迷于高技术产业的幻象,不如脚踏实地,推动传统产业的转型升级。只有当所有产业都实现高质量发展,中国经济才能真正实现可持续增长。

贸易多元化的挑战:出口行业的突围之路

国际竞争的残酷:中国制造如何保持优势?

统计报告的尾声,提到了“贸易多元化”和“出口行业价格上涨或降幅收窄”。集成电路封装测试、半导体器件专用设备、拖拉机制造、电子器件制造、纺织服装服饰业等行业,似乎在国际市场上取得了一些进展。但这真的是中国出口行业全面复苏的信号吗?

在全球经济下行、贸易保护主义抬头的背景下,“贸易多元化”无疑是一项重要的战略。但是,多元化并不意味着可以轻易摆脱对传统市场的依赖。我们需要清醒地认识到,中国出口行业面临着日益激烈的国际竞争。越南、印度等新兴经济体正在崛起,它们凭借更低的劳动力成本和更优惠的政策,吸引了大量的投资和订单。

更令人担忧的是,一些国家对中国出口产品设置了越来越多的贸易壁垒,限制了中国商品的进入。在这种情况下,即使我们实现了“贸易多元化”,也可能面临新的挑战和风险。中国制造的优势,不仅仅在于低成本,更在于高质量、高效率和不断创新的能力。我们需要不断提升产品质量和技术水平,才能在国际竞争中保持优势。

“出口行业价格上涨或降幅收窄”,或许能反映一部分企业的努力和进步。但是,这并不意味着所有企业都能成功突围。我们需要关注那些面临困境的企业,为它们提供必要的支持和帮助。我们需要营造公平竞争的市场环境,鼓励企业创新和发展。只有这样,中国出口行业才能在国际竞争的残酷环境中生存和发展。